“Solidariedades Locais: Como Começaram os Protestos da Primavera Árabe” - Parte I

Mounira M. Charrad; Nicholas E. Reith

Artigo publicado originalmente em Sociological Forum, Vol. 34, n. S1, dezembro de 2019. DOI: 10.111/socf.12543

Publicado com autorização dos autores e da revista

Tradução de Gustavo Racy

Resumo

Surpreendendo a maior parte dos observadores, e em sequência à autoimolação de um vendedor de rua em uma cidade remota da Tunísia central, a Revolução de Jasmin de 2010-2011, o primeiro dos levantes da Primavera Árabe, foi frequentemente vista como uma história de sucesso para a comunicação digital por meio do uso amplo das mídias sociais. Nós sugerimos que isso se aplica à fase final dos protestos na Tunísia, mas não à inicial, que ocorreu em áreas locais de regiões empobrecidas e marginalizadas com acesso muito limitado à internet. A fase inicial durou 10 dias antes que os protestos atingissem cidades maiores em que as mídias sociais se encontravam em operação. Argumentando a partir do conceito de rede de confiança de Tilly, oferecemos o conceito de solidariedades locais como uma chave para o começo dos levantes da Primavera Árabe e como abrangendo proximidade espacial, status marginal compartilhado e parentesco, todos eles combinados para servir de base para a confiança e ação coletivas.

Palavras-chave: Primavera Árabe; parentesco; solidariedades locais, protesto, redes de confiança; Tunísia.

Introdução

A Revolução de Jasmin de 2010-2011, que deu início à Primavera Árabe na Tunísia, surpreendeu a maioria dos observadores na academia e no mundo da política. O fato de ter ocorrido em uma região relativamente isolada, a vila de Sidi Bou Zid, na sequência da autoimolação de um camelô, Mohamed Bouazizi, foi ainda mais chocante, e intriga pesquisadores desde então. A emergência súbita da Revolução de Jasmim em uma vila de província trouxe à tona a questão sobre quais vínculos sociopolíticos podem ter operado em tal contexto para o foco da atenção. Uma resposta comum centrou-se na comunicação via mídia social, o que está longe representar a história toda. Focando-nos na fase inicial dos levantes tunisianos, sugerimos que solidariedades locais baseadas em proximidade espacial, marginalização e parentesco, desempenharam um papel central nos protestos, que surgiram em regiões mais pobres antes de alcançarem a escala nacional. Utilizamos o termo Revolução de Jasmim, que prevaleceu no discurso geral, ainda que algumas pessoas prefiram dizer “Revolução da Dignidade” (Aleya-Sghaier, 2012), para se referir à demanda por dignidade que permeou os protestos.

Inúmeros relatos jornalísticos pintaram um retrato futurístico da revolução tunisiana enfatizando o papel hight-tech de mídias como Twitter e Facebook. É possível que a velocidade das comunicações numa era móvel e digital tenham ajudado na disseminação da informação e da rebelião em um modelo epidemiográfico de contágio por disseminação viral que se movimentou mais rápida do que o regime de Ben Ali podia contar. Entretanto, evidência empírica sobre o local e o momento sugerem outra coisa. Na Tunísia, a revolução se deu com protestos massivos e repressão governamental violenta na província central de Sidi Bou Zidi (a vila e a província têm o mesmo nome), por pelo menos uma semana antes de se espalharem para outras regiões, e pelo menos 10 dias antes de atingir a capital, Túnis (Borger, 2010). Ainda que a autoimolação de Bouazizi tenha chegado às notícias internacionais, pouca atenção foi dada aos eventos entre este e os inícios dos protestos em cidades maiores, que testemunharam a mobilização de trabalhadores, professores e advogados por meio de grandes sindicatos e associações profissionais. A agitação começou em áreas centrais e sul da Tunísia, nas quais estas organizações tinham pouca penetração, ou força limitada, deixando em aberto a questão sobre a fase inicial da mobilização.

“Os levantes tunisianos iniciados em dezembro de 2010 pertencem às genuínas surpresas da história humana”, escreveu Wallerstein (2016:5). Igualmente, Shihade (2012:59), observou ser “correto argumentar que não muitos acadêmicos, comentadores ou especialistas esperaram que a atual revolução árabe tomasse curso. Isto é verdade tanto para especialistas, comentadores e acadêmicos ocidentais quanto para árabes/muçulmanos”. Esforços para entender a Primavera Árabe na Tunísia e em outros países produziram uma vasta e crescente literatura nas ciências sociais. Alguns acadêmicos exploraram como a privação econômica, repressão religiosa e censura política criaram as condições para os protestos (Achcar, 2013; Brownlee, Masoud & Reynolds, 2015: Hoffman & Jamal, 2014). Alguns consideraram as semelhanças e diferenças entre países (Anderson, 2011). Outros, ainda, olharam além das causas na tentativa de entender as vivências dos manifestantes, ouvindo suas vozes (Alsaleh, 2015; Kurzman, 2012). Alguns se focaram nas raízes culturais do descontentamento e nas expressões culturais da dissidência (Gana, 2013), ou nas raízes da democratização (Masri, 2017). Outros, ainda, enfatizaram como coalizões de classes e prodissões, como advogados, professores, operários e estudantes, fizera a diferença em diversos países (Goldstein, 2011). Por fim, houve quem analisasse o papel de formas de mídia antigas e novas (Cherribi, 2017; Howard & Hussein, 2013).

Levando em consideração atores sociais maiores na Revolução de Jasmim em particular, a questão deste artigo, a literatura tendeu a se focar no exército tunisiano (Aleya-Sghaier, 2012; BArany, 2011; Saidani, 2012), no sindicato UGTT, ou Union Générale Tunisienne du Travail (AlyeaSghaier, 2012; Yousfi, 2017), e em grupos islâmicos, como o Ennahdha (Haugbølle & Cavatorta, 2012; Stepan & Linz, 2013; Usher, 2011). Estes atores desempenharam um papel na série de eventos que marcaram a revolução, culminando nas demandas pelo fim do regime de Ben Ali e, logo, seu colapso. Entretanto, esse papel foi posterior, e não um fato na fase inicial dos levantes, que ocorreram na Tunísia central, onde atores sociais outros iniciaram os protestos com demandas por justiça e dignidade econômicas.

Construindo a partir dos conceitos de redes de confiança (Tilly, 2015), e solidariedades locais baseadas parcialmente em parentesco (Charrad, 2001, 2011), propomos uma análise aproximada dos grupos sociais que catalisaram a revolução tunisiana. Enaltecendo a importância das áreas locais no desenvolvimento do protesto, mostraremos que as solidariedades locais permaneceram como uma forma de estratégia de autoajuda social e econômica, e que elas estavam em prontidão para coalescer, mobilizar e agir politicamente quando as oportunidades se apresentaram. Na Tunísia, isto ocorreu em dezembro de 2010. Nossa análise da linha do tempo da Revolução de Jasmim nos trouxe ao foco a história do que tem sido chamado de “Tunísia profunda”, ou “Tunísia esquecida”, em referência Às regiões pobres e marginalizadas do país; aquelas em que os protestos irromperam e se mantiveram por uma semana antes do envolvimento do restante do país.

Usando rastreamento de processo, consideramos processos históricos-chave que moldaram o desenvolvimento da “Tunísia profunda”, definida como envolvendo as partes central, sudeste e sudoeste do país, às quais nos referimos como centro-sul. Metodologicamente, desenvolvemos nossa análise por uma leitura em proximidade das fontes históricas do passado tunisiano em combinação com documentos recentes sobre os próprios levantes, na forma de websites, relatórios e notícias de jornal. A análise prossegue com uma discussão de questões teóricas relativas à análise de redes de confiança e solidariedades locais. A segunda seção considera os esforços do Estado em marginalizar regiões pobres da Tunísia centro-sul durante o processo de centralização dos anos 1950 e 1960. A terceira seção mostra como áreas locais retiveram suas identidades e resistiram ao controle estatal em diversos períodos da história do país. A quarta e última seção examina como áreas locais nas regiões centro-sul se juntaram em diversas instâncias de resistência antes e durante a fase inicial dos protestos da Revolução de Jasmim.

Quadro teórico: Redes de Confiança e Solidariedades Locais

Os conceitos de redes de confiança e de solidariedades locais apresentam um quadro útil para capturar a organização social de comunidades nas vilas e pequenas cidades que constituem a maior parte da Tunísia centro-sul. Eles também ajudam a entender a agência política destas comunidades e suas capacidades de ação coletiva.

Redes de Confiança em Protestos

No contexto de protestos de alto-risco por repressão brutal, redes de confiança obtém uma importância especial. Em Trust and Rule, Charles Tilly (2005:12), define redes de confiança como

consistindo em conexões interpessoais ramificadas, basicamente laços fortes, pelas quais pessoas estabelecem recursos e empreitadas valoradas, consequenciais e de longo termo, com o risco de má condutas, erros ou falhas de outros.

Tilly (2005:12) contextualiza, além do mais, a confiança em relação ao “risco”, notando que, “quando pessoas se deparam com riscos sérios a empreitadas de longa duração que valorizam altamente, elas se tornam preferencialmente a redes de confiança”. Parece haver pelo menos três formas principais de aplicar o conceito de redes de confiança para o estudo de movimentos sociais. A maioria dos acadêmicos adotou a abordagem do recrutamento, considerando laços pré-existentes e redes como preditores influentes, nos quais se pode usar a confiança e o capital social para convencer outros a se juntarem a um movimento social ideológico particular em curso (Goldstone, 1994; McAdam & Paulsen, 1993; Snow, Zurcher & Ekland-Olson, 1980). Outros estudiosos adotaram a abordagem de construção de rede, entendendo o conceito de Tilly de redes de confiança como quase sinônimo ao de movimentos sociais, e argumentando que uma nova rede de confiança é formada pela criação de um movimento social (Fainstein, 2011). Ambas as abordagens parecem ter sido úteis quando aplicadas ao contexto particular dos movimentos sociais ocidentais e aos movimentos sociais do Leste Europeu na transição para a democracia (Badescu & Uslaner, 2003).

Entretanto, ambas menosprezam a agência de uma rede de confiança pré-existente para moldar suas próprias agendas de mobilização e política. Ao invés disso, afirmamos uma terceira abordagem à aplicação do conceito de redes de confiança de Tilly para o estudo de movimentos sociais, que achamos mais aplicável no caso da Tunísia. Nesta perspectiva, redes de confiança são multiplexas e podem desempenhar papeis sociais, culturais, legais, econômicos e políticos de importância variada dependendo do contexto. Quando se engajam em protestos e ativismo político, podem se mobilizar conscientemente como um grupo na vase da confiança mútua explícita ou implícita para demandar seus direitos a emprego ou a serviços públicos. Ou elas podem conscientemente escolher se aliar a certos atores ou organizações políticas durante momentos críticos de alto risco, como em protestos ou movimentos sociais revolucionários.

Solidariedade local e Parentesco

Assim como em cidades e vilas em outras partes do mundo, redes de confiança na Tunísia centro-sul têm sido incorporadas por proximidade e geografia compartilhada, em combinação ao fardo de ter sido marginalizada e esquecida, relativamente a outras regiões do país. Daí a referência à “Tunísia Esquecida”. Gould (1995), mostrou como proximidade e avizinhamento foram uma força organizadora decisiva na insurgência da Comuna de Paris de 1871. Na Tunísia, além da proximidade, solidariedades locais também se ancoraram nas representações de parentesco, reais ou fictícias, e em identidades tribais para as quais crenças em uma descendência comum servem como base (para uma discussão das identidades tribais na história da Tunísia, ver Charrad, 2001:15-27, 66-83 e 2011:50-55; ver também Anderson, 1986: 141-178, 231-250). É útil pensar em solidariedade locais na Tunísia centro-sul como instituídas a partir de uma combinação entre proximidade, pertencimento territorial e identidades tribais.

De fato, uma tribo é uma rede de confiança baseada no parentesco. Seus membros compartilham níveis variados daquilo que Ibn Khaldun (1994) (1332-1406), chamou de asabbiya, que tem sido frequentemente traduzida como “solidariedade” ou “espírito clânico”, e que David Hart (1996), mais apropriadamente propôs traduzir como “coesão estrutural unificante”, ou “agnação em ato”. “Coesão estrutural unificante” captura a noção e solidariedade, e “agnação em ato”, a dimensão de parentesco. Ainda que o conceito de “tribo” geralmente deixe os sociólogos desconfortáveis, ele tem sido usado em discursos midiáticos recentes em países como Afeganistão, Iraque, Paquistão e Iêmen. As características de uma “tribo” diferem de uma localidade geográfica a outra, e evoluíram com o tempo (Būtālib, 2002; para uma descrição de grupos estruturados por parentesco no Norte da África, conferir a clássica análise de Bourdieu, de 1962, da Argélia, que se aplica também a regiões da Tunísia). Uma descrição que encaixa todas as tribos do Oriente Médio, Norte da África e Ásia Central e Sul seria tão ampla que perderia a utilidade. Nosso interesse neste artigo está na agência política das tribos da Tunísia.

Desde a independência do julgo colonial na Tunísia, tem havido uma negação simbiótica e consensual tanto entre acadêmicos tunisiano e estrangeiros, bem como autoridade tunisianas, em relação à contínua existência de fenômenos que podem ser chamados de “tribais”. Economistas, cientistas políticos e sociólogos, no zelo por uma abordagem desenvolvimentista que celebra a modernidade tunisiana, tenderam a adotar modelos ocidentais que privilegiam unidades de análise com o individual e o domiciliar. Em geral, eles trouxeram a retórica do estado tunisiano e do modelo modernizador de pesquisadores que insistiram que tribos e políticas e parentesco eram coisas do passado. Instituições como as do partido dominante ou de grandes sindicatos, que o partido tentou controlar com sucesso oscilante, seriam os equivalentes da sociedade civil tunisiana. Falar em tribos ou tribalismo não era apenas uma afronta aos padrões individualistas do modernismo, mas era também considerado por muitos no mundo pós-colonial uma conspiração tramada por colonialistas para dividir e conquistar suas sociedades de maneira mais eficiente (Būtālib, 2002). Em grande medida, por conta dessa supervisão ideológica e, ocasionalmente, intencional, uma leitura superficial dos principais trabalhos sociológicos sobre política e sociedade tunisianas revelaria praticamente nenhum indício de redes de confiança de parentesco ou identidades tribais nas últimas três ou quatro décadas antes da Revolução de Jasmim.

Charrad (2001, 2011; sobre a Tunísia, ver também Anderson, 1986), discutiu as tribos na história política moderna da Tunísia, Argélia e Marrocos, do período pré-colonial no século XIX até a luta nacionalista e o fim do julgo colonial em meados do século XX. A autora mostrou como, em momentos críticos de ameaça e risco à comunidade, estas redes maiores de confiança por parentesco se mobilizaram por uma variedade de objetivos. Um exemplo é a mobilização anticolonial em países do Magreb, especialmente a guerrilha anti-França na Argélia e as lutas faccionais por poder no recém-criado estado nacional na sequência da independência contra o controle colonial na Tunísia, Argélia e Marrocos. Historicamente, tribos lutaram por autonomia do controle por uma autoridade central, mas também se adaptaram a mudanças políticas, sociais e econômicas. Enquanto estados burocráticos e semi-burocráticos emergiam na região, tribos demandaram aos estados alocação de recursos em suas regiões, vilas ou cidades. O significado político do papel das tribos, assim, evoluiu no último século passando da resistência pela proteção à autonomia tribal relativamente ao estado, ao protesto pela demanda de serviços e oportunidades pelo estado.

Referindo-se ao mundo árabe em geral, mas apontando uma questão relevante à Tunísia, Rosemary Sayigh (1981: 266-267), afirma:

Filiação a grupos baseados em parentesco é a garantia central do indivíduo de segurança e acesso a recursos – por isso a necessidade de mecanismos fortes de manutenção grupal. O “familismo” árabe (ou “tribalismo”, deve ser visto não como um traço cultural, mas como uma antiga resposta adaptativa à insegurança; a coesão grupal é tão importante à sobrevivência sob a opressão estatal quanto à sobrevivência na ausência de um estado.

De forma similar, discutindo relações tribais na regulação de contrabando transfronteiriço entre a Tunísia e a Líbia, Hamza Mebbed explica como os laços que unem as tribos funciona para escapar do controle estatal. Ele afirma: “Você pode vender milhões de dinares sem qualquer contrato, somente com sua palavra, porque as pessoas se conhecem. Essa é a tradição. Estes são os códigos tribais... essa é a realidade” (apud Cordal, 2017). AS citações acima fortalecem nosso ponto sobre as redes de parentesco serem importantes recursos para comunidades em condições tanto de opressão, quanto de negligência do estado.

Centralização Estatal: Tentativas de Marginalizar a “Tunísia Profunda”, ou Tunísia Centro-Sul.

De uma poeira de indivíduos e uma malta de tribos e sub-tribos todos amontoados sob a esteio da resignação e do fatalismo, eu criei um povo de cidadãos. Mas eu temo aquilo que um dia chamei de “Demônio dos Númidas”, esse demônio que encoraja a desunião e a luta interna...

- Presidente da Tunísia, Habib Bourguiba, em 1973 durante encontro da Organização Internacional do Trabalho em Genebra (citado em Belkhodja, 1998: 24)

Falando em Genebra em 1973, quase duas décadas após a independência tunisiana do comando francês, em 1956, o primeiro presidente da Tunísia, Habib Bourguiba, declarou “missão cumprida” sua luta para unificar e modernizar a Tunísia. Ele intencionalmente buscou erradicar solidariedade de parentesco, à qual ele se referiu como “magma de tribos e sub-tribos”.

Esta era parte de seu objetivo ao criar um novo estado nacional em que cidadãos individuais jurariam lealdade ao estado, abandonando outras formas de lealdade, especialmente a entidade tribal que poderia desafiar o estado e suas políticas. Particularmente, ele se preocupou com o cumprimento deste objetivo na “Tunísia profunda”, precisamente a região centro-sul, onde solidariedades de parentesco e identidades tribais teriam permanecido mais efetivas durante a colonização (1881-1956), e até o momento da independência (1956). Uma preocupação adicional do regime então, era a de que comunidade locais na região haviam apoiado o rival de Bourguiba nos conflitos de facção durante a luta anticolonial (Hermassi, 1972; Moore, 1965). Estas preocupações resultaram na quase exclusão das regiões da Tunísia centro-sul da representação nos centros de poder, como governo e partido dominante. Isso permitiu que o regionalismo prevalecesse na distribuição de poder do país, com as cidades costeira do Sahel e a cidade de Túnis ganhando proeminência política e econômica.

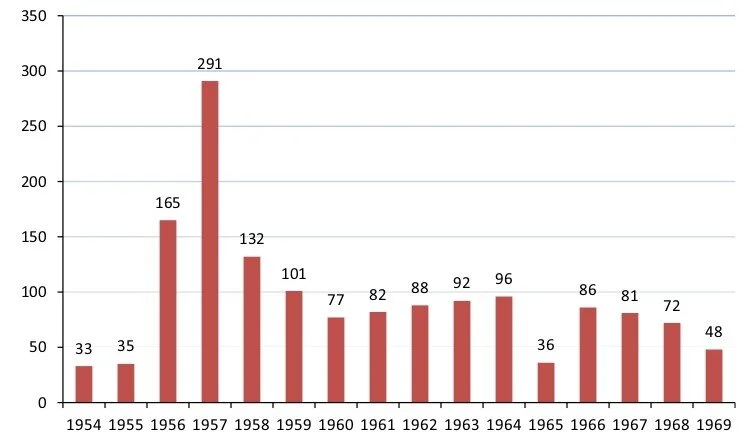

O governo tunisiano realizou gestos dramáticos de políticas severas, mostrando uma quebra clara com o passado e uma nova trajetória em direção ao desenvolvimento de um estado moderno que, assim era esperado, substituiria formas prévias de organizações de alianças políticas através do país. Em 23 de junho de 1956, aproximadamente três meses após a independência, o governo de Habib Bourguiba emitiu um decreto abolindo a organização regional passada do país, que incluía os seguintes representantes tradicionais: 28 “caïds”, 54 “kahias”, e 95 “khalifas” (Anon, s/d). Um grande número de sheikhs tribais ou notáveis locais haviam desempenhado um papel histórico semi-oficial como mediadores entre o estado, ou as autoridades, e seus círculos locais durante o período colonial. Já que a Tunísia era um protetorado, e não uma colônia francesa, os tunisianos mantiveram um grau de envolvimento no governo, especialmente em áreas locais. Adicionalmente à abolição da organização regional através de suas autoridades, o regime Bourgiba dispensou a maior parte dos líderes tribais de suas tarefas nos anos seguintes à independência, culminando na substituição oficial da posição de sheikh pela de amda (prefeito), em 1979 (Būtālib, 2002:145; ver, também, Tekari,1981). O regime descreditou os Sheikhs ao identifica-los com o estado colonial. A imagem 1 mostra o número de sheikhs dispensados por ano sob o regime de Bourguiba, de 1956 a 1969.

Imagem 1. Número de sheikhs dispensados por ano sob Bourguiba. Tekari (1981:28), apud Butalib (2002:147).

A respeito desta reformulação distrital e substituição de antigos sheikhs locais, referidos na citação abaixo como “administradores”, com o apoio do partido Neo-Destour (Neo-Constitucional), Bourguiba declarou:n. s/d.)

Consideramos necessário purgar estes administradores para assegurar a cooperação baseada em respeito mútuo entre o estado, personificado por seus representantes, e as pessoas que devem responder a eles, não aos agentes coloniais , mas os servidores do interesse público. Para a vasta maioria dos administradores afetados por este tratamente, foi algo difícil. Mas encaramos como uma necessidade inevitável (Anon. s/d.)

Este processo de substituição de pessoal andou de mão dada com a estratégia de recompensar legalistas e punir dissidentes. Em algumas áreas, estatísticas demográficas foram falsificadas para promover uma pequena vila legalista ao status de capital regional, enquanto grandes cidades de oposição foram relegadas ao status de remansos administrativos (Huxley, 1990). A cidade de Makhtar, por exemplo, foi relegada ao obscurantismo político para punir a tribo Ouled Ayer por seu apoio a Bem Yousef, o rival de facção de Bourguiba, enquanto a pequeno, porém leal, cidade de Siliana, se tornou a capital da nova província de mesmo nome, que governaria Makhtar (Ouazani, 2012).

Outra legislação mirou a efetivação desta transição “modernizadora” incluindo a lei de 1956 que abolia as ahbas religiosas (propriedade coletiva de caridade), uma instituição importante na Tunísia rural, que agora era incorporada ao estado ou vendida a proprietários privados, alterando, assim, a propriedade de coletiva para privada. Isso se deu na sequencia de leis abolindo ahbas (geralmente na forma de propriedade familiar coletiva), privadas e cortes de Sharia islâmica, demandando que todos os casos passassem por cortes civis. Outras legislações aboliram a associação religiosa tradicional Zaytounia, em 1958, e alteraram os nomes das associações tunisianas por decreto, com a Lei de Associações de 1959, limitando suas funções e sujeitando-as à vigilância. Em 1964, todas as associações de caridade cívica foram integradas ao estado sob os auspícios do Comitê Nacional para Solidariedade Social. Tudo isto, somado ao redesenho do mapa administrativo tunisiano, com todas as sua redefinições em termos de distribuição de poder, além da estratégia de ostracizar líderes tribais locais de suas antigas posições de poder local, levar à gradual diminuição da autoridade política dos sheikhs ou líderes tribais, e à marginalização de suas comunidades organizadas, em parte, pela noção de descendência comum (Anderson, 1986:234-235; Charrad, 2001:213-214; Moore, 1965: 50,53).

Resistência das Comunidades Locais à Marginalização

Os esforços do estado para marginalizar comunidades locais se depararam com resistência, especialmente na região centro-sul. Nem todos os líderes tribais se resignaram. Muitos continuaram a resistir às reformas de Bourguiba (Butalib, 2002: 144-148). Já no rescaldo da independência, o novo regime de Bourguiba enfrentou suas mais sérias ameaças na forma de um movimento de oposição liderada por Salah Bem Youssef, um antigo membro do partido Neo_Destour, originalmente da ilha de Djerba, ao sul. Bem Youssef trazia consigo lideres religioso e tribais tradicionais, particularmente das províncias centrais e do sul, que estavam descontentes com as inúmeras tendências centralizadoras de Bourguiba e suas tentativas burocráticas de minar o poder local já durante a luta nacionalista com o julgo colonial francês (Charrad, 2001; Waltz, 1995: 67-69). Bourguiba e Bem Youssef também discordavam sobre o lugar reservado ao Islã no futuro do país, com Bourguiba advogando pela sua contenção, e Bem Youssef enfatizando sua proeminência. Esta questão se juntou ao conflito inicial, que se baseava nos diferentes eleitorados localizados em diferentes partes do país (regiões costeiras mais próperas junto a Bourguiba, e as áreas áridas e pobres do centro e do sul junto a Bem Youssef), assim como às diferentes posturas sobre centralização estatal. O conflito político se tornou em uma luta armada em 1956, até que a facção de Bourguiba venceu e forçou Bem Youssef ao exílio, onde foi finalmente assassinado na Alemanha, em 1961 (Angrist, 2006:109).

Os esforços de Bourguiba em minar o poder tribal enraizado em solidariedades locais foram guiados por seu impulso ideológico pela modernização da Tunísia. Em muitas formas, eles também foram uma revanche contra seus rivais derrotados. Deixando-o intocado por muitos anos, a vitória de Bourguiba sobre Bem Youssef também significou que “as tribos restantes na Tunísia... não tinham mais uma voz na política após a independência. Esse era o preço que pagariam por apoiar Bem Youssef e apoiado o lado derrotado no conflito nacionalista” (Charrad, 2001: 209-210).

Marginalizados, mas Ainda Aqui

Marginalização, negligência estatal e o concomitante empobrecimento elicitaram uma variedade de respostas. Os anos 1960 testemunharam migração massiva para as cidades em resposta às impopulares reformas agrícolas que resultaram em pagamentos aos fazendeiros de apenas uma fração daquilo que previamente eram capazes de ganhar, o que levou muitos a imigrarem a outras regiões ou países. Os que ficaram se tornaram a outras estratégias de auto-ajuda. Porque eram ignorados pelo estado e privados de recursos, comunidades locais da Tunísia centro-sul adotaram exatamente a resposta mais temida pelo estado: elas fortaleceram suas identidades coletivas e os laços que as ajudava a sobreviver economicamente. Longe de voltar à família nuclear, com esperava o estado, tunisianos marginalizados da região centro-sul redobraram seus esforços para manter suas redes de segurança por meio de solidariedades locais, incluindo aquelas baseadas em parentesco. Esta situação perdurou por décadas.

Hopkins (1990:76), descreve a organização social nestas áreas rurais nos seguintes termos, sugerindo a sobrevivência de redes baseadas em parentesco e tribos ao longo dos anos 1980:

A maioria das pessoas na área em discussão pertenciam a uma ou duas confederações tribais maiores: a Majeur, na parte oriental da área, e a Freshish, na parte ocidental. Ao norte estão a Ouled Ayar e, ao sul, a Hammama. Essas confederações, por sua vez, são fragmentadas em partes constituintes, os ‘arsh, e, estes, em fariq, ambos que hoje mesmo geralmente vivem contiguamente, sendo o agrupamento muito solto. Os vários níveis da tribo são articulados por um idioma patrilinear. As pessoas são cientes de afiliações tribais, falam delas, talvez se casem de acordo com elas, certamente residem de acordo com elas, e elegem membros do parlamento da mesma forma. Padrões de cooperação local entre lares proximamente relacionados, que embaçam a distinção entre lares, são claras estratégias de sobrevivência, já que espalham o risco enquanto compartilham o trabalho. A política do estado desde a independência, entretanto, tem sido a de ignorar vínculos tribais... Estes vínculos são parte do patrimônio social do povo da Tunísia Central... (ênfase dos autores).

Um meio primário de manter redes de confiança tribal e de parentesco tem sido através do casamento, preferivelmente um casamento de tipo endogâmico em que a noiva e o noivo são primos pratilineares de vários graus de proximidade, de modo a manter a integridade e a propriedade do grupo parirlinear extendido, a linhagem, ou o clã. Pesquisas conduzidas nos anos 1990 e 2000, mostram que, a despeito dos altos níveis de urbanização e status socioeconômico, quase 52% das mulheres tunisianas afirmam estar em um casamento endogâmico, referindo-se a seus maridos como “primo” (Bem M’Rad e Chalbi, 2006; Obermeyer, 1993), uma frase que pode significar tanto um primo distante quanto o membro de uma entidade tribal maior. Mesmo se estas pesquisa não constituem evidência definitiva de altos níveis de casamento endogâmico, elas indicam, no mínimo, que há persistência de uma preferência cultural por casamentos tradicionais e formas de parentesco estendidas. E, ao mesmo que se conclua que o casamento endogâmico e arranjado tenha permanecido um fenômenos somente no interior da Tunísia, um pesquisador demonstrou no começo dos anos 1990 que ele ainda era uma prática comum nas alianças matrimoniais da elite tunisiana (Ferchiou, 1992). Em suma, apesar de mudanças dramáticas na urbanização, burocratização e centralização estatal, os contornos essenciais das redes de parentesco estendidas permaneceram em vigor para muitos na sociedade tunisiana.

Protestos nos anos 1980 e a Neo-Tradicionalização promovida pelo estado.

Resistência a políticas governamentais se intensificaram nos anos 1980, período que representou um momento particularmente turbulento marcado por protestos na Tunísia. No começo dos anos 1980, o governo de Habib Bourguiba enfrentava sérias turbulências políticas, incluindo dissidência nas inquietas províncias centrais. Sua estratégia de marginalização de solidariedades locais baseadas, em parte, em tribos e parentesco pareceu funcionar por um momento, na medida que conseguiu desmantelar a legitimidade dos líderes tribais tradicionais ao substituí-los com representantes estatais, geralmente de outras regiões. Ainda assim, os anos 1980 representaram uma outra era. A Tunísia agora embarcava no caminho de um ajuste estrutural induzido pelo FMI, aproximando suas políticas liberalistas do consenso neoliberal de Washington. Houve insatisfação generalizado com o corte de subsídios governamentais e serviços públicos, com os quais o governo de Bourguiba se comprometeu para corresponder aos desejos dos doadores internacionais. As áreas mais fortemente atingidas pelas políticas neoliberais eram exatamente aquelas da região centro-sul, ainda as mais pobres do país, e onde o dissenso era difundido.

A resposta do governo foi a da “Neo-tradicionalização”, pela qual ela “perpetuou” sistemas de controle “baseados no patrocínio e estimulou deliberadamente o tradicionalismo cultural para sustentar reformas neoliberais”(King, 2003: 42-43). Usando a retórica da descentralização, a política da “neo-tradicionalização” dizia dar maior autonomia a comunidades locais e províncias previamente negligenciadas através de reformas da administração local que restaurariam a autoridade dos sheikhs tribais. Inicialmente, primus inter pares, um sheikh tribal era tradicionalmente escolhido por membros de uma comunidade como a melhor pessoa para lidar com os assuntos daquele coletivo, representando-o em assuntos com o exterior. Em documentos oficiais do governo e da ONU, os anos 1980 marcou uma era de crescente retórica de descentralização que continuou por décadas (ONU, 2007; UNDP, 1999, 2001).

Reformas de administração local, contudo, estavam longe de representar uma tentativa genuína da parte do governo em envolver as províncias centrais marginalizadas nos mandos dos assuntos nacionais, ou mesmo de seus próprios. Posições e estruturas governamentais recentemente criadas eram, de fato, centralizadamente apontadas pela capital e não aliviavam, em nada, as desigualdades entre regiões (King, 2003; UNDP e Gold Maghreb, s/d). Na verdade, a política recompensava notáveis rurais leais ao regime, ao invés de engajar representantes escolhidos pelas comunidades locais elas mesmas. Iniciada sob Bourguiba, a política de usar notáveis rurais leais ao estado para manter comunidades locais de regiões pobres em cheque continuou até que Ben Ali viesse ao poder em 1987. A Tunísia Centro-Sul era especialmente afetada por essa política.

Claramente contrário à intenção do estado, a neo-tradicionalização manteve os laços locais no lugar. Ela significou que, fosse por notáveis rurais cooptados pelo estado, fosse pelo desvio do estado, redes de solidariedades locais e parentesco continuaram a ser essenciais ao chamado de favores e mesmo à obtenção de acesso a recursos básicos como água (King, 2003:4; Salem-Murdock, 1990:112). Ainda que fossem agora eleitos pelo estado, sheikhs tribais eram novamente oficialmente aptos a cumprir seu papel tradicional como mediadores entre estado e tribo. Além disso, a neo-tradicionalização e a reivindicação de descentralização, deixou as inequidades econômicas entre regiões inalteradas. Em 1992, Tjomsland (1992:14), chamou a atenção para as “diferenças consideráveis nas condições de vida entre as regiões geográficas do país”.

As grandes disparidades entre regiões persistiram por décadas, até o momento da Revolução de Jasmim. As províncias interiores no centro e no sul continuaram bem piores do que as regiões costeiras do leste em quase todo indicador de desenvolvimento, incluindo pobreza, habitação, matrícula escolar, alfabetização, fertilidade e mortalidade infantil, assim como acesso à saúde. De acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas da Tunísia, em 201, a taxa de pobreza era de 32% no centro e no oeste do país, comparada a 8%-9% no leste e na Grande Túnis. No mesmo veio, em 2019, a expectativa de vida era de 77 anos em Túnis e na cidade costeira de Sfax, contra 70 anos na cidade de Kasserine, na região central, e em Tatouine, no sul (Sadiqi, 2019). Em suma, como King (2003:140), colocou, o partido do regime, o RCD, ou Rassemblement Constitutionnel Dèmocratique, era um “partido representando os interesses dos notáveis rurais, a burguesia urbana e da finança transnacional”, uma equação que deixou de fora as regiões pobres do sul e do centro da “Tunísia profunda”.

Continua na Parte II

Mounira Maya Charrad é professora do departamento de sociologia da Universidade do Texas em Austin, doutora pela Universidade de Harvard e graduadoa pela Sorbonne. É pesquisadoras das áreas de formação do Estado nacional, colonialismo, direito, cidadania, parentesco e direitos das mulheres. Mais especificamente, ela pesquisa as estratégias de formação do Estado em sociedades estruturadas pelo parentesco, e como lutas contra o poder estatal moldaram a expansão o opressão de direitos femininos. Desafiando as explicações baseadas em religião, ela enfatiza a solidariedade social e seus fundamentos (o parentesco, a etnia e as associações). Seus trabalhos foram traduzidos para o francês, árave e chinês e estão presentes em diversas mídias. Por sua pesquisa, recebeu fomentos do National Endowment for the Humanities, Mellon Foundation, American Association of University Women e American Institue of Maghribi Studies.

Nicholas E. Reith é professor do departamento de sociologia da Universidade do Texas em Austin.